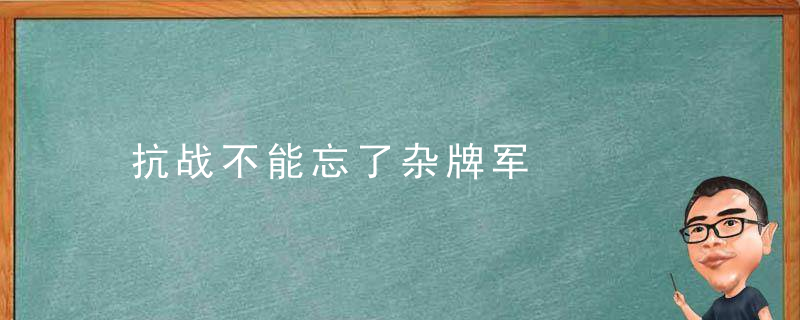

抗战不能忘了杂牌军

来源丨国家人文历史(ID:gjrwls)

历史是选择也是遗忘。

最近几年大家开始重新审视正面战场的英勇事迹,却很少有人注意到正面战场的“边缘”,那群并非黄埔嫡系的杂牌部队。从武器装备上,他们不如军;从军事纪律上,他们不如八路军、新四军;从历史作用上,他们只是配角的配角。

但没有这些杂牌军,中国的抗战寸步难行。

淞沪会战前后打了3个月,中国军队总共投入了约75万部队,除了精锐的军,地方上的川军、湘军、桂军、粤军、皖军、东北军、西北军都有参加。

捐弃前嫌,统一抗战,并非一句口号,也并非只是国共两家的事情。这些装备参差不齐的杂牌部队,面对装备精良的日军,在陆海空现代化立体作战面前,在淞沪战场上的表现究竟如何?

1937年8月, 淞沪会战爆发。前期,由于军部队已经尽数投入作战,所以9月以后赶赴淞沪战场的部队绝大多数都是杂牌部队,包括湘军、川军、桂军、粤军、黔军、东北军、西北军以及五省联军、皖军、浙军、赣军、鄂军旧部在内的各派系部队,杂牌军几乎占到了淞沪会战参战部队78个师的半壁江山。

除了滇军因为路途太远未能及时赶到参战,当时中国主要武装派系都参加了淞沪会战,这在以前几乎是不能想象的。

如此众多的派系,完全摒弃了个人和小团体的私利,为了共赴国难抗日御侮的共同目标而汇聚到同一个战场,一个曾经四分五裂一盘散沙的民族第一次爆发出了空前的凝聚力。

淞沪会战示意图

川军可以说是中国军阀割据最典型的范本,四川从北洋时代起就出现了大大小小十多股军阀势力,彼此之间混战不休,直到1934年才由刘湘基本统一四川,而且川军普遍给人以装备低劣战力低下的印象。

1937年9月,第一批出川抗战的川军20军和43军26师从四川、贵州出发,于10月上旬到达淞沪战场。

10月9日,20军编入第19集团军序列,负责防御大场以北蕰藻浜沿岸。而这一带恰恰就是宝山登陆的日军的主攻方向,当10日20军接替友军防务时,蕰藻浜北面的屏障陈家行已被日军攻占,导致蕰藻浜主阵地直接暴露在日军面前,因此20军军长杨森立即下令反击,夺回陈家行。从10日到16日,20军就围绕陈家行和日军展开激战,在陈家行五进五出,失而复得,得而复失,反复争夺,连134师师长杨汉忠都负了重伤,战况之激烈可见一斑。

15日友军防守的顿悟寺阵地失守,20军奉命连夜组织反击收复顿悟寺,20军军长杨森将这个任务交给了134师402旅408团,该团实际只有2个营,兵力并不算雄厚,但团长向文彬深知川军装备低劣,在火力上根本无法和日军对抗,只有和日军展开近战,用血肉之躯来抵消装备上的劣势。

夜幕降临后,向文彬团长就率部冒雨发起了前赴后继的勇猛冲锋,最前面的尖刀排冲到日军阵地前就剩下了1个人!但后续的官兵紧跟着冲入阵地,和日军展开了白刃战,并一举夺回了阵地。日军被逐出阵地后,就用猛烈炮火轰击川军,然后再发起攻击。

川军一直等日军步兵逼近阵地才用手榴弹和刺刀将日军击退。就这样反复苦战到17日凌晨,408团最终牢牢掌握着顿悟寺。408团撤出阵地时,全团只剩下120人,连长全部阵亡,排长也只剩4人。

淞沪会战期间,中国军队赶赴前线增援

10月的淞沪战场就是以大场为重点而展开的阵地攻防战,在惨烈悲壮的血战中,中国军人表现出了视死如归的献身精神,而26师更是其中的典型,其作战之顽强牺牲之惨烈,足以彪炳史册。全师5000人只有600人生还,4名团长中阵亡2人,14名营长伤亡13人。原来名不见经传的26师由此名闻全军,在1938年3月军事武汉军事会议检讨第一期作战得失,26师被评为淞沪会战战绩最佳的五个师之一。

川军在淞沪会战中的出色表现将以前对川军的轻视和不屑一扫而光。

桂军:杂牌中的战斗机

桂军可以说是“杂牌部队中的战斗机”,在军阀混战时期曾经有过令人瞩目的战绩,也是当时中国各大地方实力派中唯一能和蒋介石的军分庭抗礼的派系。

卢沟桥事变后,桂军整编为第7军、第15军(后改称48军)和第31军等三个军,组成第11集团军开赴徐州参战。由于淞沪战事吃紧,第7军和48军被紧急调往上海,组成第21集团军,由廖磊任司令。

10月15日,第21集团军到达上海,此时日军突破蕰藻浜南岸,大场岌岌可危。中国军队正准备组织一场大规模的反击,恢复蕰藻浜南岸阵地。桂系领袖、时任副总参谋长的白崇禧对桂军信心满满,主动提出由21集团军来执行这次大规模反击。

21日经过一小时的炮火准备之后,21集团军反击部队于晚8时分为左右两翼向谈家头、陈家行发起猛攻,桂军还是照内战的老办法,以连营为单位进行刺刀冲锋。内战中,普通的军阀部队火力贫弱,根本无法用火力压制住桂军的冲锋,桂军只要冲入阵地展开白刃战,基本上就能取胜。但如今面对的是装备精良火力旺盛的日军,桂军这样的冲锋虽然勇气可嘉,但必然要付出极大的代价。

1937年,淞沪会战,国民革命军地方部队隐蔽在路障背后

桂军完全凭借着血气之勇,经过一夜激战,于22日凌晨攻占陈家行、桃园浜。23日,日军发动全线猛攻,炮火之猛烈攻势之强横,都是淞沪会战开战以来前所未见。日军在进攻时释放烟雾作为掩护,桂军误以为是毒气,军心大乱,一线阵地随即被突破。174师师长王赞斌亲自到一线督战,全力组织部队抗击日军猛攻,但终因部队在反击中伤亡很大,后继无力,到当天下午谈家头、陈家行等阵地都已失守,桂军拼尽全力也只能勉强保持走马塘以南阵地。至此,这场在阵地战阶段唯一的一场大规模反击以失利而告终。

桂军2个军6个师参加淞沪会战,不仅打出一场气势如虹的大反击,而且在战役最后阶段为掩护主力后撤顽强阻击日军,付出了伤亡将近5万人的巨大牺牲,无愧于“钢军”的赞誉。

1931年九一八事变后,东北沦陷,东北军也就成了没根的浮萍,四处漂泊。深知亡国之痛同时又身负“不抵抗”骂名的东北军自然比其他杂牌部队具有浓烈得多的抗战决心和勇气。

1937年卢沟桥事变爆发后,东北军各部随即北上开赴华北。10月中旬由于淞沪战场局势恶化,因此原来在华北的东北军第49军和第67军被紧急调往上海。

49军于10月28日到达上海,划归陈诚的左翼作战军序列。11月4日,49军105师开始在姚家宝地区抗击日军强渡,东北军的装备在杂牌军部队中属于一流水准,因此拥有比较强大的队属炮兵,还能隔河与日军展开炮战。步兵也以猛烈火力拦阻日军渡河,接连击退日军多次强渡。

淞沪会战期间,行进在上海街头的中国军队

67军在东北军中是张学良的嫡系,曾经是下辖5个师的超级军,但此时已经改编为只下辖2个师的乙种军。10月底67军奉命从华北赶赴淞沪,于11月3日到达青浦,而此时淞沪战场的局面已经非常危急,67军临危受命,协同川军43军26师从6日到8日“死守松江三日”,掩护主力撤退。

67军赶到松江,还来不及构筑工事就投入了作战。7日日军强渡黄浦江,67军以炮兵压制日军炮兵,集中轻重机枪痛击日军汽艇和帆船,击退日军的强渡。8日日军主力赶到,攻势极为猛烈,108师在李塔汇和日军展开激战,反复争夺,阵地三次易手。军长吴克仁亲自率部冲锋,才将日军击退。107师在米市渡的战斗也同样激烈,319旅少将旅长朱之荣阵亡,全师伤亡过半。

到8日夜间,死守松江三日的任务终于完成,67军这才撤向白鹤港,由于苏州河上的大桥已经被日军炸断,吴克仁只好率部泅渡。在指挥部队渡河时,突然遭到日军小股便衣队袭击,吴克仁中弹落水,壮烈牺牲,这是淞沪会战中唯一一位殉国的中将军长。

松江一战,67军伤亡极大,除军长吴克仁外,军少将参谋长吴桐岗、108师少将参谋长邓玉琢、322旅少将旅长刘启文、321旅少将旅长朱之荣以及8名团长阵亡,107师损失殆尽,108师伤亡也超过2/3。但是战后67军却被取消番号,缩编为108师,并入军。

东北军装备精良,又身负不抵抗之耻,完全是一支抱定死战决心的哀兵。由于到达淞沪战场时已经是战局无法挽回之时,只能作为断后部队,虽然受到重大损失,但还是完成预定掩护任务。

俗话说“无湘不成军”,几乎所有派系部队中都有湖南籍士兵,而主要由湖南人组成的湘军更是中国近现代史上一支以彪悍著称的军队。在军阀割据年代,湘军也和川军一样,派系林立,有赵恒惕系、唐生智系、何键系、陈渠珍系以及湖南保安团系,到了抗战前夕,湘军各派系都已经半化,并没有川军、桂军这样相对独立。

湘军也是最早进入淞沪战场的杂牌部队,8月17日隶属于第8集团军的62师就到达上海浦东。此外主要由湘军旧部改编而成的第10集团军驻防在杭州湾南岸,9月之后陆续参战。留在湖南的第15师、第16师8月底就奉命东调,9月5日到达上海,划归第15集团军,9月16日最早投入了战场。这两个师都是湘军中的佼佼者,装备比较好,官兵素质也好,初上战场更是锐气正盛,在罗店、刘行一线给予来犯日军以迎头痛击。

在淞沪会战期间,参战的湘军约有8万人,超过全部参战兵力的1/10,是各杂牌部队中参战兵力最多的,表现极为壮烈,充分体现了三湘健儿的英勇气概。

1937年11月5日,由杭州湾北岸登陆上海的日军增援部队

粤军:又见铁军

粤军参加淞沪会战的是第4军和第66军,都是粤军中的老牌精锐,尤其是第4军在北伐时期就是著名的“铁军”。但粤军赶到上海时已经是10月,中国军队逐渐陷入被动,因此这两个擅长进攻的主力军都只能用于防御,很有几分有劲使不上的感觉。和其他杂牌部队一样,粤军在战场也是同样浴血苦战,伤亡惨重,第4军90师270旅少将旅长宫惠民牺牲。

黔军是杂牌部队中实力最小的一支,虽然名义上有2个师又1个旅参加了淞沪会战,但其中的第121师一直担任兵站指挥部的守卫以及铁路押运任务,没有直接参战。只有102师10月底到达上海,划归第17军团胡宗南指挥。

此时胡宗南部经过连日苦战伤亡惨重,正急需补充,因此命令102师607团开到北新泾归第1军第1师指挥,612团开到厅头镇归第8军指挥,师部及609团、补充团则作为预备队。这个命令一下,102师官兵普遍认为是肢解102师,但师长柏辉章一面安抚部属情绪,一面命令外调的两个团要服从指挥,坚决打好抗日第一战,用战绩来说话,如有动摇军心者军法从事。柏辉章的大局观在当时确实难能可贵。

在淞沪会战中,虽然黔军部队参战数量不多,但表现丝毫不比其他部队逊色,用自己的忠勇,特别是服从指挥的大局观赢得一致赞誉。

在淞沪战场上,杂牌部队尽管装备、训练参差不齐,但总体而言,表现还是可圈可点,并不输给军。

不过在战术上,由于杂牌部队之前参加的基本都是低烈度战争,能有几门山炮开上三五炮就已经是很了不得的火力支援了,如今面对日军如此猛烈的炮火,而且还是飞机、军舰舰炮和坦克协同的立体化作战,有不少官兵甚至连飞机、坦克也从未见过,有的则还是沿用过去内战时的落后战术,自然非常不适应,也因此付出了巨大代价。

但是即便火力相差如此悬殊,却依然用血肉之躯和日军的优势装备殊死相搏。各路杂牌部队中牺牲的高级将领就有中将1名、少将7名,超过淞沪会战牺牲的14名少将以上将领的一半,而牺牲的普通官兵更是至少超过了5万人!

1937年8月, 淞沪会战,前线官兵向日军射击

特别是之前军阀混战,各派系打仗都是为了一己私利,这次却完全不同。日军的战火距离湘军、川军、黔军、桂军的家乡还很远,但这些部队却都能听从国民的号令,不远千里共赴国难,很多官兵走了上千里路,上了战场可能一天两天就血沃疆场,好像就是为了来这里把自己的生命献给国家。

国家的意识第一次如此深入人心,的凝聚力也真正是在淞沪会战的烽火硝烟中开始形成。

正如11月13日国民发表从上海撤退的声明中所说的:“各地战士,闻义赴难,朝命夕至,其在前线以血肉之躯,筑成壕堑,有死无退,阵地化为灰烬,军心仍坚如铁石,陷阵之勇,死事之烈,实足以昭示民族独立之精神,奠定中华复兴之基础。”

毋庸置疑,这就是杂牌部队在淞沪战争上最真实的写照,无论党派信仰,也无论省籍地域,为了抗敌御侮的共同目标,并肩奋战,才迎来了抗战的最终胜利。